やっと読み終わった…。

「この本、すごいよ!」と知人にすすめられ、正月休みを使って読了しようと意気込んだのだが、甘かった。

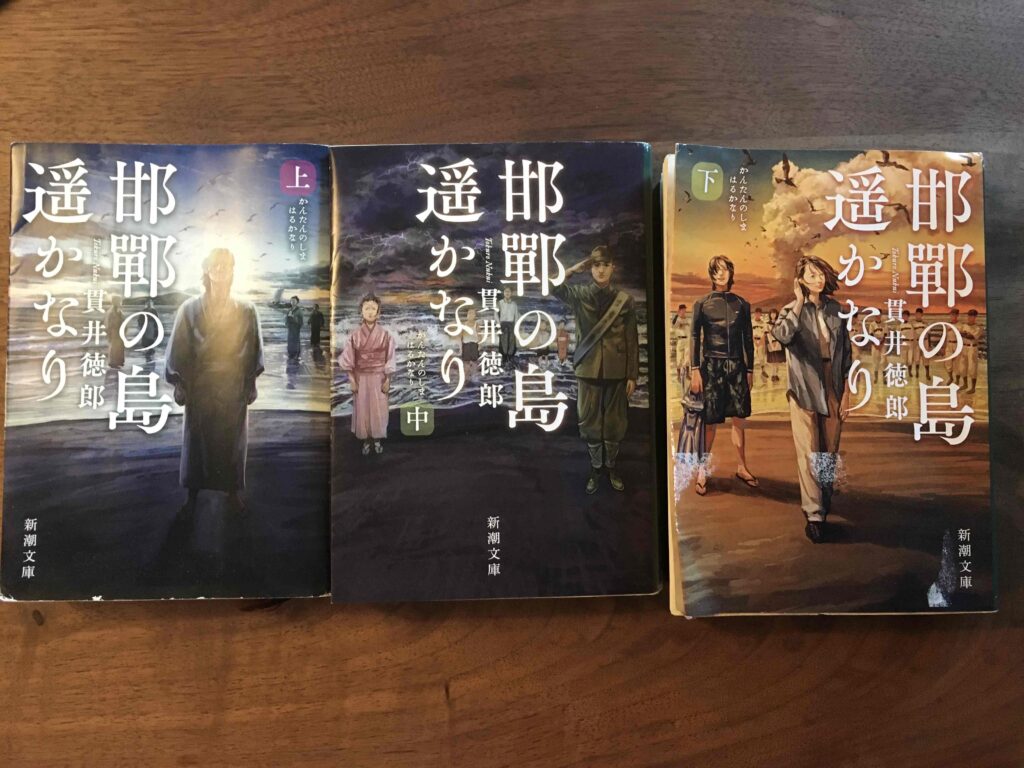

文庫本は上中下巻。なんと2000ページ超えだ。

「書けることこそが作家の才能」と昔聞いたことがあるが、その言い伝えを体現する作家、それが貫井さんである。

豊富な文章量、卓越した表現力は今も健在。さらに磨きがかかったかも。

普段カバーをかけて読んでいるので、表紙をあまり見ていなかったのだが、改めて見ると、どうやら舞台となっている神生島を本土から見ている構図になっている。

面白い構図だな~と思って画像検索したら、単行本の表紙は神生島を描いているバージョンだった。

貫井さんは1993年に「慟哭」でデビュー。この作品を読んだ時の衝撃は忘れられない。人間の闇をグリグリと突き付けてくる。それがまるで自分事のように思えてくるから、つらさも2倍。

「邯鄲の島遥かなり」は、闇グリグリのテイストはなく、むしろ淡々とそれぞれの時代を生きる人々が描かれている。

作品全体を流れる物語はなく、個々の章が独立した物語となっている。その分、物語の推進力はないのだが、ひとつひとつ読んでいくと何かがじんわりと心の中に広がる。

あらすじ

一ノ屋の家系最後のひとり、イチマツが帰ってきた。一ノ屋は島人から吉兆とあがめられ、働かず子作りをするのが役目だ。イチマツの美貌は島の女たちを惹きつけ、島人と悶着を起こしながらも次々と子を作る。子孫たちは能力があったりなかったり、美貌だったり凡庸だったり。しかし共通してその家系を象徴するかのような痣を持っていた。子孫たちはそれぞれの時代に翻弄されながら、独特の個性を放って生きていく。

注目ポイント①日本の近代~現代を追体験

イチマツが島に帰ってきた時から物語は始まる。時は江戸時代末期。イチマツは歴史上でも知られるある組織に加わるため、島を出た。決死した仲間と別れ、戦いをあきらめた自分。島に帰れば福音と奉られ種馬の役割をこなすだけの日々が待っていた。

と、このようにイチマツ以降、子孫たちが次々に登場するが、その人生の背景に史実がしっかりと織り込まれているのが魅力。まるで子孫たちとともに日本の近代から現代までを追体験しているかのようだ。

注目ポイント②推しのキャラクターを発見せよ

この作品には膨大な登場人物が存在する。名前を覚えるのも一苦労だが、必ずや推しのキャラクターが見つかるだろう。

知人は「第七部 才能の使い道」に出てくる良太郎がカッコいいと言う。絵やピアノに卓越した才能を持ちながら、すぐに飽きてやめてしまう良太郎。才能に注目し、支えた人を落胆させる良太郎。しかし突然襲いかかってきた関東大震災を経験し、良太郎は生きる道を見つけ出す。

ちなみに私の推しは「第十三部 子供たち」に登場する尊道。尊道は体格に恵まれ、プロ野球選手を夢見たが、第二次世界大戦で招集され、右腕を失って帰還する。仕事もできず、何のために生きればいいのか。その悩みを雑貨屋を営む征子だけに打ち明け、征子は尊道を我が子のように思い、店番をさせながら尊道を見守る。大空襲が起きたその日、モンペに火が付いた征子を守るため、尊道はある行動に出る。

関東大震災も東京大空襲も、読み手がいたたまれなくなるほどの圧巻の描写。何度読んでも違う発見があり、違う感情を抱く。この迫力をぜひ味わってほしい。